譜面の書き方って習ったようで

色々ルールがあってよくわからない?

だから

自己流で書く人が多いです。

僕もそうでした

でもちゃんと書いたら他の人も読めるし

いいのはわかるけど、、、

でも今更人に聞けないし

誰に聞いていいかもわからない。

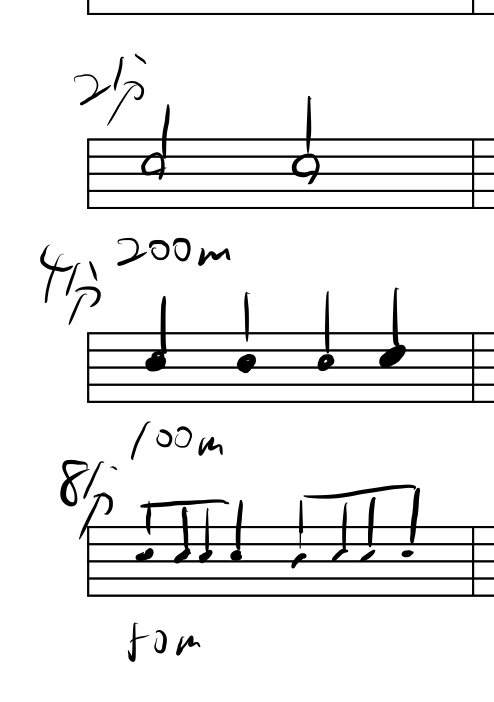

4分の4拍子って?

4分音符 8分音符

まあ全部名前ですよ。

呼び名がある方がわかりやすい。

でもちゃんと名前に由来があるから

元をたどればそんなに難しくないです!

うちの音楽大学の生徒に

譜面の弱い1年生めちゃ多いです。

「普通に4分音符の半分の音符は?」

2分音符

めちゃあるあるです。

半分に割ったのね、、、

うんうん気持ちはわかるよ!

4分の4拍子では

1小節に4分音符が4個はいります。

4分音符は 1小節を4個に分けるからです。

これ鶏と卵がどっちが先理論になっちゃいそうですけどね

4分の4拍子は4分音符が4個で1小節ってきめたけど

4分音符は1小節を4個に分ける

えーーーじゃあ3/4拍子だったら1小節を4個にわけんじゃないか!

まあ、そこは置いておきましょう

4分の4拍子で名前をつけていって

3拍子は派生で考える

じゃあ4/4拍子で考えて

4分音符の半分は

8個に分ける8分音符になる。

4分音符を100mとすると

8分音符は50m

2分音符は200mとなる。

でも、基本

16 8 4 2 全 がほとんどだから

関係性と名前おぼえちゃいましょう!

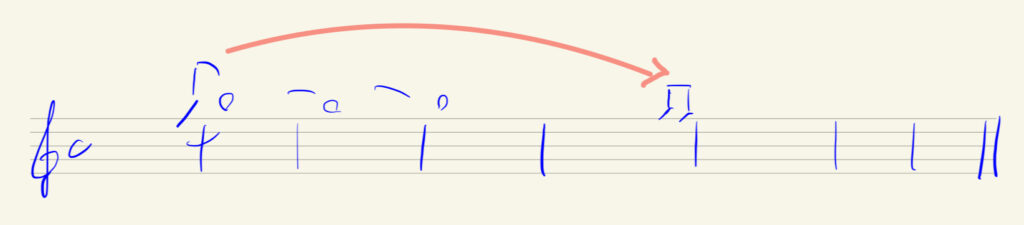

じゃあこれだけで譜面がかけるか?

っていうと、

いや、組み合わせ方で16個あるのすよ!

それを並べていくともうちょい組み合わせがある。

アルファベットだけじゃ英語しゃべれないので

単語まで覚えて

単語をならべる時のルールもちょっとある。

でも英語なんかより断然に数がすくないから

リズム譜面は1週間もちゃんとやればできますよ!!

で、最初からボキャブラリーを増やしてやると

覚えがわるくなる。

人間の脳で処理するのは7つまでが適切らしいですよ!

それを超えると急に処理速度が落ちる、、、

だから最初はボキャブラリー7つ以内を心がけて

この動画作ってみました!

ドラム以外の方も是非トライしてみてねー

ドラムソロでロストしにくくなるかも!